「黄表紙本」を世に広めた鱗形屋孫兵衛

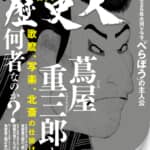

蔦重をめぐる人物とキーワード②

■江戸の大火と重版問題で転落した孫兵衛

鱗形屋孫兵衛(うろこがたやまごべえ)は、日本橋大伝馬町三丁目に店を構えた地本問屋。生没年は分かっていない。店は明暦年間(1655〜1658年)あるいは万治年間(1658〜1661年)に創業したという。

初代・鱗形屋加兵衛、二代目・鱗形屋三左衛門に続く三代目が、劇中に登場する孫兵衛で、二代目以降は〝孫兵衛〟の名を代々継承していたようだ。

創業当初は、上方で発行されていた流行の浮世草子(うきよぞうし/当時の世相を描いた娯楽小説)を江戸で販売していたが、やがて浄瑠璃本(じょうるりぼん)などに手を伸ばした。鱗形屋が江戸を代表する地本問屋に成長を遂げたのは、絵師・菱川師宣(ひしかわもろのぶ)の描いた絵本を扱ったことがきっかけだったという。

吉原を紹介する案内本『吉原細見』の販売権を、ほぼ独占するようになったのは1758(宝暦8)年から。もともと『吉原細見』はいくつかの版元から発行されていたが、この年から鱗形屋の独占に近い状態になり、鱗形屋の地位は確固たるものとなったようだ。

ところが、1772(明和9)年に起こった江戸の大火が鱗形屋の勢いに冷水をかけることとなった。

起死回生の一手として刊行されたのが、1775(安永4)年の『金々先生栄花夢』だった。地方から出てきた青年が江戸で味わった成功と没落を描いた内容の物語で、同書は初めて出版された「黄表紙本(きびょうしほん)」とされている。

黄表紙本とは、挿絵をふんだんに取り入れた、いわば娯楽本に分類される。当初はおおよそ10ページ程度の薄い本だったらしい。

子ども向けのおとぎ話などが書かれたものを「赤本」と称したのに対し、歌舞伎や浄瑠璃などを題材に青年向けとして書かれたものを「黒本」と呼んだ。また、主に遊郭を舞台に恋愛を主軸として描かれる「青本」などもあった。

黄表紙本は、当時の世相を写実的に描写し、知的かつ風刺をきかせた滑稽な内容と評されることが多い。

『金々先生栄花夢』は、鱗形屋孫兵衛が絵師・恋川春町を画工に起用して刊行した。同書のヒットをきっかけに、黄表紙本が続々と登場する。なお、「赤本」「黒本」「青本」「黄表紙本」などは、それぞれ表紙の色にちなんだ名称である。

鱗形屋は、恋川春町(こいかわはるまち)や朋誠堂喜三二(ほうせいどうきさんじ)らの手による黄表紙本をいくつも手掛けたものの、『金々先生栄花夢』を発行した年に重版問題を起こして人形町田所町への転居を余儀なくされたのをきっかけに、家運が傾き始めた。

やがて鱗形屋孫兵衛は、西村屋与八(にしむらやよはち)や蔦屋重三郎に板株を譲り渡すこととなり、出版界の第一線から退いたという。

なお、鱗形屋孫兵衛の吉原細見『細見嗚呼御江戸』は、蔦屋重三郎の名前が確認できる最も古い資料としても知られている。

- 1

- 2

_電子透かしあり-150x150.jpg)